Son las cinco de la mañana. Abres un ojo y luego otro. Tu bebé duerme con la cabecita apoyada sobre tu pecho, que ahora es una almohada gigante.

Es enero, un frío blanco cubre las calles como si alguien hubiese desplegado un grandísimo edredón de Ikea. Enero es el mes de las promesas. Un mes en el que todavía nadie se ha defraudado a sí mismo. Un mes en blanco que amanece cada mañana intacto, como una página por escribir. Te levantas. Has decidido que hoy empiezas a escribir. Es tu promesa de cada año, pero este año, en concreto, lo vas a hacer porque por primera vez en toda tu vida —¡por fin!— tienes —o eso crees— algo que contar y, lo que es más importante, una editorial y una fecha de entrega. Hace unos tres años que empezaste a escribir en alguna parte de tu cabeza Cartas a la madre que será mi hija, una especie de legado para cuando tu pequeña Jota decida —si es que lo decide— meterse en este lío de la maternidad. Pero el tema es que tienes que terminarlo, corregirlo e imprimirlo a tiempo antes del 1 de diciembre. Parece una buena idea justo ahora que no tienes tiempo para nada. Es como si al camarote de los hermanos Marx hubieras invitado a cenar a los teleñecos, que se han venido con los Greatfull Dead. Menudo fiestón. Desde que nacieron los niños, el único espacio que encuentras para llenarlo solo de ti son estas horas extrañas ara- ñadas a la madrugada. Odias madrugar, pero aquí estás, buscando tu hueco y de paso las gafas, para no pisar restos de galleta o algo peor, un lego. El salón es un campo devastado tras la batalla diaria. Vivir con niños es así, un rompecabezas que hay que terminar todos los días —aunque no siempre encaje de la misma manera—, para empezarlo de nuevo al día siguiente. Como el telar de Penélope, pero con Ulises ya en casa viendo el partido.

Un delicioso silencio lo inunda todo, salpicado por el ruido de las viejas cañerías de mi casa, que repiquetean como una máquina de escribir antigua, eso y las respiraciones acompasadas de los que tienen el exótico privilegio del sueño nocturno. Gael duerme junto a la pequeña Jota, que sonríe desde el estribillo de una canción de Julie Andrews. Sus maravillosos tres años están repartidos por las paredes en su cuarto, dentro de unos marquitos de madera, que atestiguan que es una niña feliz. Teo, por su parte, descansa como un angelote en nuestra cama de matrimonio, porque desde que nació, hace ahora cuatro meses, la cuna no la toca ni con un palo. Mis hijos son así, o quizá la que es así soy yo.

Adoro este silencio, es como si todo lo que soy pudiera expandirse por la casa mientras ellos, que normalmente lo ocupan todo, están replegados sobre sí mismos. Es delicioso contemplarles así. Resulta difícil recordar la última vez que yo tenía un hueco, para mí sola, en el mundo. Normalmente todas mis necesidades se doblan en un paquete y se envían a Siberia con un solo «¡Mamáááááááááá!» de cualquiera de ellos, a veces incluso de Gael, que tiene cuarenta y cuatro años, un cuerpo sublime y —de un tiempo a esta parte— un carácter insoportable. Parece imposible que se pueda vivir más de trece años con alguien sin usar la palabra insoportable, permítanme que dibuje unas comillas en el aire «insoportable». De hecho y visto lo visto, dudo que se pueda vivir más de trece años con alguien que no sea un familiar de sangre con necesidades especiales.

En fin, que él te propuso que salieras a escribir a un café todos los días, en plan «acto de generosidad sin límites», que solo ocurre en una realidad paralela, y así ocurrió, en una realidad paralela. Cada vez que vas a salir eres secuestrada por un ejército de cosas que hacer, porque la maldita culpa monta guardia en la puerta de casa 24 hours party people. Y basta que se te ocurra hacer algo sola, para que la Madre Consciente que vive en tu interior arquee una ceja.

El cruce de madre y escritor da lugar a una raza transgénica que aún no estás segura de que sea factible. Así que has decidido intentarlo de madrugada, total, desde que nacieron los niños (hace ya… ¡tres años!), no has vuelto a dormir una sola noche del tirón… Así es tu nueva vida, sublime y agotadora a partes iguales, como una «mix tape» de los Carpenters, Barrio Sésamo y Sex Pistols.

Nada que ver con esa maternidad made in Hollywood que esperabas como buena consumidora audiovisual. Madres ultra retocadas capaces de seguir en la portada del Vogue, mientras el ginecólogo les ayuda a expulsar la placenta (para vendérsela a Tom Cruise), quedando exactamente igual que estaban.

La recuperación milagrosa de las famosas debe de ser la primera gran mentira de la maternidad, la pérdida de la inocencia. Janice Min, editora del New York Times contaba que, cuatro meses después de parir, la gente le seguía preguntando cuándo daría a luz. Así es la peli de la maternidad. ¿Y quién ha escrito la mayoría de guiones que aplaudimos con palomitas? ¿Quieren saberlo? ¿No quieren saberlo?: hombres. (Pero no se ensañen con ellos, solo les faltaría saber parir).

Cuando las mujeres reales damos a luz, empieza la lista de los «unexpected», los «no me esperaba que…»; convertirte en mamá aplicará a tu cuerpo automáticamente el bonus track de una talla más por embarazo, que se instala y se pone cómoda en tu cuerpo. Algunas luchan contra esos kilos, como si el alud que se les viene encima se pudiera parar con las manos, cosa que respeto, primero, porque toda madre merece un respeto y, segundo, porque hay quien ha construido una industria alrededor de su cuerpo. Beyoncé pensará que no se puede permitir coger unos kilos o perder unos años de carrera y probablemente tiene razón, quién sabe, o a lo mejor descubre que no. Pero lo que nos equipara con Beyoncé es justo lo que no se esperaba. El amor salvaje. El agotamiento inhumano. Porque lo cierto es que a ninguna nos lo han contado bien. O quizá no lo hemos querido escuchar. Quién sabe.

Adiós carrera, adiós vida hedonista, adiós desenfreno.

Hola maternidad. Bienvenidos compromiso y amor desenfrenado, gracias por venir a rescatarme.

Qué bonito sería poder meter nuestro nuevo cuerpo de madres en los cánones de la moda actual, estrenando estas nuevas curvas como lo que son, una medalla al valor, la paciencia y el esfuerzo titánico, en lugar de andar matándonos a adelgazar para caber en un estereotipo de InfoJobs. Pero eso no es lo peor, lo peor es que a esas super moms que fabrican los medios nunca se las ve agotadas, y aquí el batacazo a nivel expectativas alcanza dimensión de alud personal. La palabra agotada debe de ser la que más repite una madre en su discurso diario. Estás agotada de oírla. Escuchas cómo se te llena la boca cada vez que la pronuncias. A-GO-TA-DA, como si te vaciaras diciéndola. Uf, matarías por una semana de sueño en un hotel, con un buen antifaz y una cama solo para ti. A-GO-TA-DA. Especialmente los viernes, porque, aunque las 24 party people que disfrutas con dos niños deberían ser categoría olímpica, estás muy lejos de algo parecido a tu forma física. Tu armario espera con las puertas abiertas el día que vuelvas a abrazar la talla treinta y seis, día que se aleja como un globo de helio. La tripa no recupera su tensión y los riñones siguen pidiendo ese masaje que tu marido lleva prometiendo meses, quizá años (en las promesas nupciales debería incluirse, sin duda, la del masaje en la salud y la enfermedad), por no hablar del desfalco de horas de sueño. En fin, que de esta guisa llegas a cada viernes: ojeras recogidas en una coleta, brazos acartonados de dormir niños, chándal peleón y ganas de tirar palmonte, de forma que, cuando el padre de tus hijos asoma por la puerta, nadie puede culparte de que le sueltes amorosamente a los niños susurrando: «Aquí los tienes, Gael, mantenlos con vida», y te esfumes. A-go-ta-da de toda la semana, necesitas aire del puro del centro de Madrid, así que decides escaparte a cambiar esas cosas tan monas que te trajeron los Reyes y que son —siempre lo son— demasiado grandes o demasiado pequeñas. Así que atraviesas Azca escuchando «Smells like teen spirit» a todo volumen, mientras sopesas pedir una línea de crédito en la farmacia. Llenas el carrito de El Corte Inglés, cerrando una cita para tomar café con el único pobre diablo que aún tiene hueco en la agenda del viernes —ya quedan pocos amigos sin hijos, islas deliciosas que te llenan de esa otra existencia que necesitas a ratos—. Vacías la farmacia de tarritos de homeopatía, pañales y toallitas, volviendo a casa exactamente una hora cincuenta y cinco minutos más tarde con todo hecho, café tomado y ropa que, seguro, no te vale.

Cuando asomas por la puerta, Gael proyecta una tirantez que ya la quisieran tus abdominales, y ambos niños te requieren como si llevaras una semana en Siberia. Te bajas a dormir a Jota y le cuentas tres veces su cuento favorito hasta que las estrellas glow in the dark del techo se vuelven borrosas. Fundimos a negro, bueno, más bien a blanco brillante. Como en esas pelis de Orson Welles, se mezclan en tu mente imágenes que ilustran lo delicioso que era salir a cenar un viernes por la noche, con titulares de periódicos y neones brillantes. Y aunque adoras tu reino, esta noche de viernes darías una de tus botas de Isabel Marant por que apareciera el hada de Cenicienta y te dijera:

—A ver, cariño, te pongo un traje de Zadig & Voltaire ideal, unas botas altas de Stella McCartney y un peinado de esos que no parece que te hayas peinado en siglos, te monto en una carroza con dolby surround y te vas al José Alfredo a tomarte lo que quieras, que invito yo, ¿por qué?, porque tú lo vales, hago esto con muchas madres… Sí, cielo, lo hago por hobby. Todos los viernes, alguna de vosotras cae, y es que lleváis mucha tela, eso sí, a las doce… ya sabes…

Entonces sales pitando por la ventana de la habitación de tu hija, feliz como una perdiz. Llegas, te echas dos gin-tonics por encima nada más poner un pie y empiezas a hablar con todo inocente que se ponga a tiro. Estás exultante, te haces con un grupo de chinas que te jalean sin parar, te ríes por todo, pides canciones al DJ y te abrazas a dos desconocidas en el baño; entonces, suena un pi-pi a tal volumen que el bar entero se vuelve a mirarte. La música se detiene. Sacas el móvil bajo la atenta mirada del barman, que con la ceja arqueada sigue cada uno de tus movimientos. Una china le dice a otra: «Verás». Es un mensaje de tu santo, al que adoras, le dices a la tipa del guardarropa, que te escucha sin mirarte, porque se está jugando la ropa interior al póker tras la cortina de terciopelo azul. Lo lees para dentro: «Cariño, dónde está el pijama del niño, que no lo encuentro». «Vaya —te dice la china—, un clásico». Sonríes a todo el mundo como si nada, como si pudieras borrar la cara de Dustin Hoffman que se te ha quedado. La música vuelve a sonar y la fiesta se reanuda. Pides un Cosmo y un tema de la Velvet, vamos que nos vamos. Esta noche promete, Lou Reed sonando y la troupe de hipsters saltando. Segundo pitido del teléfono, viva el estéreo. Ya nadie se gira. Miras tu WhatsApp disimuladamente: Y… «¿Hay pañales?, creo que Teo se ha hecho caca hasta arriba, pero tú tranquila, que ya se le pasará el disgusto, como no hay pijamas, ¿dónde está el termómetro».

Entonces suenan las catorce campanadas o las once, no lo tienes muy claro, pero tú te agarras las botas de Stella McCartney, no sea que encima pierdas una. Atraviesas la coctelería en cero coma, bajas las escaleras y te subes como un relámpago a la carroza, no sin antes apurar el whisky sour del cochero. Para cuando suena la última campanada, ya estás en el cuarto de los niños cerrando el cuento de Cenicienta con el que os habéis quedado dormidas, tapas a tus hijos, apagas la luz y le susurras al osito de trapo al oído: «Se está mejor en casa que en ningún sitio».

Unas horas más tarde estás frente al portátil, con una taza de café, en el silencio del primer viernes de enero.

Abres con solemnidad el Mac y se inicia la sesión. Nada más ejecutar el Word, escuchas un murmullo que va creciendo a medida que vas escribiendo. Suena un tímido palmoteo aquí, otro allá, algún que otro «¡vamooooos!», lanzando desde el cariño algún silbido. Ese tímido murmullo que te acompaña va creciendo hasta que terminas de escribir la primera frase, que lees en alto: «Cartas a la madre que será mi hija».

Un aplauso moderado retumba en tu cabeza. Saludas a la concurrencia y das las gracias, señalándote el corazón. Señorías, qué detalle todos aquí y a esta hora. Las voces de la sala se atenúan, se hace el silencio. De hecho, ves claramente cómo las feministas del fondo se sientan dejando las pancartas a un lado, los padres modernos sacan palomitas bio y las madres conscientes sus portátiles, agua vitaminada y manzanas orgánicas. El resto, se prepara para el espectáculo con reticencias. Uf, esta vez tienes que hacerlo bien, hay hasta famosos entre el público, te dices a ti misma.

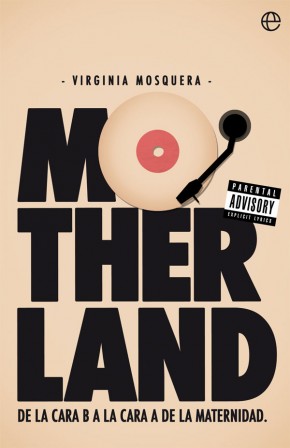

Eliges la tipografía, colocas los márgenes y abres el Spotify buscando una lista de reproducción que has llamado «Motherland». Le das al Play y suena «First day of my life», de Bright Eyes. Inspiras profundamente y empiezas:

https://open.spotify.com/embed/user/birjinia_olivetti/playlist/1ExGeMKAE7yQTeDUWQLQMX

Mi querida niña:

Esto es una carta escrita fuera del tiempo.

Pertenece al pasado y al futuro.

Es un agujero por el que pretendo colarme, para caer en el instante justo en el que empieces a tantear la idea de ser mamá, porque en algún momento esa fantasía cruzará tu existencia como una estrella fugaz.

Quisiera cruzar el universo que nos separa para contarte todo lo que me hubiera gustado saber… o quién sabe, quizá me lo quiera contar a mí.

Quizá solo quiera envolver este recuerdo entre tu memoria y la mía, para que permanezca lo más intacto posible.

Quizá es que empiezo a sentir cómo se me escapan los pequeños detalles entre los dedos y quiero retener este tiempo en un pedazo de papel, para que, cuando baje la marea, quede para siempre escrito en la arena cuánto me cambiaste.

Mi niña, la maternidad no es eso que se ve desde fuera, ni siquiera es eso que se recuerda. De hecho, solo, solo, solo se entiende desde dentro. Por eso te escribo desde aquí mismo, con un bebé dormido sobre el regazo y una niña que juega junto a mí a escribir un libro. Esa niña de tres años eres tú. Una nena risueña que corre por la casa con el pelo de Tina Turner y un cuento en la mano, cantando quiero ser feliz.

Hasta que tú naciste, mi vida ocurría como una lista predecible de grandes éxitos. Pequeñas cosas sucedían a las otras en un orden previsto. Una infancia más o menos feliz, cuentos, un instituto, un beso, un chico, una carrera, un trabajo, un novio, dos, tres libros, un contrato, un viaje, un corazón roto, dos, tres, un concierto, viajes, amigas, desencuentros, amaneceres, más libros, muchas ranas, ningún príncipe, festivales, el hombre de mi vida, no, qué va, ese no es, poemas bajo la luna, dos trabajos, aviones, un vestido de tul, una guitarra, una boda, un viaje a Hawái… Nada fuera de la línea previsible de hechos de cualquiera que haya saltado en los noventa la valla del Festimad con su amiga Chirri, embarazada de cuatro meses, para escuchar a los Smashing Pumpkins. Esa es tu madre.

Esa chica recorre toda Europa con la guitarra y una amiga que no veo hace más de veinte años. Regresa, abandona la road movie, se licencia, consigue su primer trabajo a los veintitrés, duplica su sueldo recorre el mundo rodando spots y conoce al que será tu padre siete años más tarde, meses antes de su primer premio en Cannes. Como ves, todo iba en un orden correcto, previsible, adecuado. Esa pareja que somos nosotros se casa, recorre California con una banda de barbudos (con el tiempo los llamarán hipsters), y empiezan a pensarse lo de tener hijos, tras años de vida en común, con la música de la banda de tu padre como telón de fondo. De aquella época gloriosa solo quedan las fotos, los pases, los albornoces de los hoteles, algún premio en el estante y mi vestido de novia.

Entonces (redoble de tambores), a los treinta y siete años, cuando mamá pensaba que ya lo había vivido todo, cuando creía que ya había escuchado los grandes éxitos de su vida y que el resto de su biografía se leería predeciblemente del tirón: ¡boooooooom! Le das la vuelta al disco y ¡oh, sorpresa!, la cara B del single SE SALE. De hecho, es la que le da sentido al resto del disco.

Quién se iba a imaginar que al poner la aguja empezarían a sonar un hit tras otro, los mejores temas de tu vida:

- Embarazo.

- Nacimiento.

- Lactancia.

- Primera sonrisa.

- Primeros pasos.

- Primer te quiero.

- Segundo embarazo.

- Segundo parto.

- Primer día en casa.

- Primer día de cole.

- Primer disco de los Beatles…

Resulta tan abrumador que en más de una ocasión te preguntas:

«¿Qué se hace con todo esto?», ¡Dios! cómo es posible que nadie me haya contado que ¡¡¡¡¡esto era ser mamá!!!!!

Ningún libro, ninguna doula, ningún experto, nadie te cuenta bien esa sinfonía de explosiones que estalla cada día en tu vida, como los fuegos artificiales al final en Disneylandia. Amor, estupor, ternura, felicidad, belleza, temblores, amor, amor, amor descomunal, titánico, tempestuoso, demoledor, expansivo y arrojo, arrojo imparable mezclado en el mismo mix tape con ese nuevo miedo irracional.

¡A ti, que, antes, lo de los niños como que te daba igual!

Y de pronto, todo tu vacío existencial se llena de risas de niños, piel y pañales, hasta el punto que no puedes ni pensar. Todo es tan extrañamente inesperado, que a veces te sientes extranjera en tu propia vida.

Los nuevos temas van poniendo tu mundo patas arriba, para llenarlo de un sentido profundo que rebosa tu nuevo universo.

Y te repites a ti misma, «¡toma ya!»… tú que pensabas que lo tenías todo.

Pues, mira, toda una revolución con la que no contabas: cuando creías que tu capacidad de amar había tocado techo al conocer al hombre de tu vida, una explosión vuela ese techo y el concepto amor nunca vuelve a tener límites (del mimo modo que el concepto paciencia o tiempo libre o cansancio, pero ya iremos a eso).

Mi querida niña, nadie me había explicado que darle la vuelta al disco lo cambiaría todo TANTO, de hecho, podemos hablar de una trasformación radical. Una explosión de amor que te vuela las ideas y te convierte en «mamá», esa persona habitada.

Salí disparada de mi vida, dejé de ser yo para empezar a ser «nosotros». Tres personas en una, como la Santísima Trinidad, las chicas de oro, Luke, Leia y Han o el mismísimo Bowie.

Y tú, mi querida niña, eres el comienzo de esta historia.

Virginia Mosquera. Nació en Madrid en 1974. Graduada en CC de la Información, cursó un postgrado de tres años en la Escuela de letras, además de los seminarios “Story” y “TV Series” by Robert McKee. Escritora. Creativa. Guionista y madre de dos hijos. Autora de Motherland, una novela contemporánea que reflexiona en torno a las madres que somos, y el libro de cuentos Princesas que cambiaron el cuento acaba de salir en Lumen. La puedes encontrar a ratos en el blog Mamiferasalbordedeunatquedener